Qui l’articolo in italiano

Certains adieux – et certains au revoir – arrivent comme ça, d’un coup. Ils nous tombent dessus, sans qu’on ait eu le temps d’y penser, de les sentir approcher, et ils nous laissent un peu sonnés, face à une absence qu’on n’avait pas prévue.

D’autres séparations, au contraire, prennent le temps d’un long au revoir. Un moment où l’on peut s’attarder, se regarder une dernière fois avant l’instant fatidique. C’est le cas du Centre Pompidou, dont la fermeture, annoncée depuis plus de deux ans, est prévue pour le 22 septembre. Une fermeture progressive, douce, un peu comme quand on vide peu à peu la maison de quelqu’un qu’on a beaucoup aimé et qui n’est plus là. Presque avec tendresse.

La première à fermer, début mars, a été la Bpi, la mythique Bibliothèque publique d’information où toute personne ayant étudié à Paris – ne serait-ce qu’un an – a sûrement passé quelques heures, assise à l’un de ses immenses bureaux. Pas la bibliothèque la plus pratique de la ville, certes, mais elle avait cet avantage rare d’être ouverte tard en soirée. On pouvait y venir après le travail, ou y traîner un peu plus longtemps en période d’examens, avant d’aller boire une bière à l’Art Brut, rue Saint-Martin.

Cinq ans de travaux pour une métamorphose totale

Ce fut ensuite au tour des collections permanentes du Musée National d’Art Moderne. Fermées au public depuis le printemps, elles donnent encore bien du fil à retordre aux équipes du musée, confrontées à un déménagement (il faut bien le dire) monumental : le transfert de 150 000 œuvres d’art moderne et contemporain de Beaubourg vers les sites qui accueilleront, dans les années à venir, la deuxième plus grande collection au monde (après celle du MoMA de New York).

Ne reste aujourd’hui ouvert que le deuxième étage (celui où se trouvait justement la Bpi) qui accueille, du 13 juin au 22 septembre, la toute dernière exposition du Centre Pompidou tel que nous l’avons connu. Pour l’occasion, le musée a donné carte blanche à l’Allemand Wolfgang Tillmans, qui a répondu avec une expo au titre poétique et un peu énigmatique – mais qui sonne comme un écho à notre propre adieu : « Rien ne nous y préparait, tout nous y préparait. »

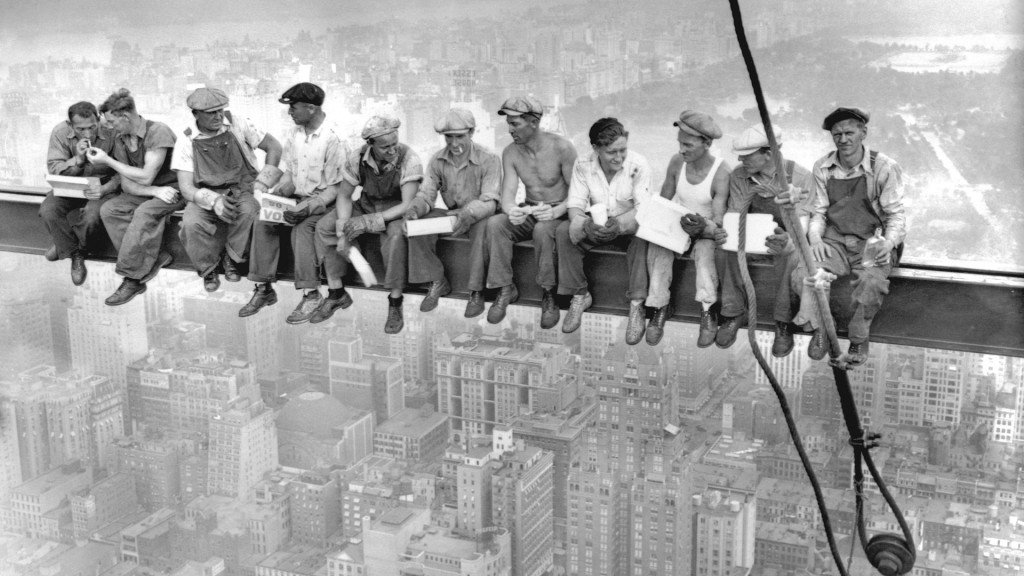

Le dernier acte de cette œuvre colossale qu’est la fermeture au public pour (au moins) cinq ans du Centre Pompidou est donc lancé. Tandis que les derniers visiteurs emprunteront les fameux escalators pour découvrir l’exposition de Tillmans, dans les étages supérieurs, des dizaines d’employés du Centre (conservateurs, régisseurs, photographes, techniciens…) s’activent sans relâche pour préparer le grand final : le déménagement de septembre, qui durera plusieurs jours et mobilisera 1 500 semi-remorques. Je ne suis pas experte mais, si vous voulez mon avis, mieux vaudra éviter de traverser le quartier en voiture à ce moment-là…

Un projet unique en son genre

C’est justement le duo Saint Phalle-Tinguely qui signe la toute première exposition organisée à l’ouverture de Beaubourg, en 1977. Si tant est qu’on puisse parler d’exposition : Le Crocrodrome de Zig et Puce (c’est le nom de l’œuvre) était une installation monumentale, un monstre en forme de dragon né de l’imagination de Tinguely, réalisé par un groupe d’artistes (parmi lesquels Luginbühl et Spoerri) réunis sous le pseudonyme de Zig et Puce. Une installation interactive, dirait-on aujourd’hui, pensée comme un manège géant dont « les adultes feront un usage culturel » tandis que « les enfants en feront un usage ludique », sans que cela empêche, bien sûr, « les individus des deux catégories d’inverser les rôles », comme invitait déjà à le faire le musée à l’époque.

À mi-chemin entre le tas de ferraille et le cirque ambulant, le Crocrodrome incarnait déjà, à l’époque, l’esprit du Centre fraîchement inauguré par Valéry Giscard d’Estaing (Pompidou, dont le musée porte le nom, étant mort avant la fin des travaux), non sans critiques : on a parlé « de la rue qui entre dans le musée ». Un musée qui, dès le départ, avait pour ambition première d’ouvrir l’art et la culture à tous les publics, et d’être lui-même ouvert sur la rue. Sur la vie.

C’est avec cette idée qu’un duo d’architectes, à peine trentenaires à l’époque (Renzo Piano et Richard Rogers) a imaginé, dessiné et construit ce bâtiment qui, à l’époque, a suscité bien des polémiques – mais que, avec le temps, tous les Parisiens (ou presque) ont fini par aimer. C’est pour cela qu’ils n’ont pas choisi une entrée monumentale, mais une série de portes, plutôt anonymes, qui ouvraient sur le forum du rez-de-chaussée. C’est pour cela aussi qu’en face du bâtiment s’ouvre la Piazza – en italien dans le texte, car c’est son nom officiel : cette esplanade en pente douce sur laquelle des générations de visiteurs se sont installées par terre, avec ou sans sandwich, bière ou glace, pour se reposer, discuter, ou simplement regarder le va-et-vient de l’édifice, avec ses innombrables accès et son extravagant escalator tubulaire sur la façade.

Mais au juste, qu’est-ce que c’est, le Centre Pompidou ?

Car depuis son ouverture, en 1977, le Centre Pompidou (ou plutôt Beaubourg, comme l’ont surnommé les Parisiens) a toujours été autre chose qu’un simple musée. Autre chose aussi qu’un cinéma ou qu’une bibliothèque – des fonctions qu’il remplit pourtant, mais qui n’ont jamais suffi à le définir. Car son essence, en réalité, a toujours été ailleurs, dans l’idéal qu’il a incarné pendant des décennies.

Celui d’être un lieu de création et d’expérimentation artistique, avant tout. Les expositions qui ont marqué son histoire sont innombrables. Elles ont interpellé le public, l’ont parfois choqué. De temps en temps, elles ont remis en question le statu quo. Comme en 2009, bien avant que le mouvement #MeToo ne remette au centre du débat public – entre autres – la place des femmes dans l’art et les musées, avec elles@CentrePompidou, une exposition de plus de 350 œuvres d’artistes femmes. Une institution vivante, humaine, profondément ancrée dans son époque.

Mais même cela ne suffit pas à dire ce que ce lieu a représenté pour nous, celles et ceux qui vivons Paris au quotidien. Car pour nous, Beaubourg était un lieu de rendez-vous, de rencontres fortuites, de flâneries artistiques… C’était un endroit où l’on pouvait juste se croiser – et être. Surtout pour celles et ceux assez âgés pour l’avoir connu avant le Plan Vigipirate qui, depuis les attentats de 2015, a changé de manière irréversible notre manière de vivre les lieux, d’habiter l’espace public.

Il suffisait de se donner rendez-vous là, dans le forum, puis de laisser les choses arriver : une expo, un petit tour pour revoir la collection permanente, une projection… ou simplement un café, en attendant un concert à l’Ircam, annexe du Centre Pompidou moins connue des non-Parisiens, dédiée à la recherche musicale. Peut-être étions-nous jeunes, peut-être nous sentions-nous tous artistes ou intellectuels en herbe… mais à chaque fois qu’on passait par Beaubourg, il nous semblait avoir appris quelque chose. Nous en être nourris.

La première fois que j’ai visité le Centre Pompidou, j’étais une enfant, en vacances à Paris avec mes parents. Le forum était plein de jeunes qui lisaient, écoutaient de la musique ou discutaient, assis sur d’étranges bancs aux formes sinueuses. Ils étaient juste… là. Les souvenirs sont parfois flous, et qui sait à quel moment celui-ci s’est transformé en impression, mais chaque fois que j’y repense, j’aime imaginer que pour eux aussi, Beaubourg était un lieu accueillant, où la culture faisait de son mieux pour être vraiment accessible à tous. Sans idéalisation, bien sûr – malgré toutes les erreurs, les défauts, les hésitations. « Un rafiot plus ou moins ingérable », comme Libé l’avait décrit lors de son ouverture.

Non, il n’a pas changé le monde. Et d’ailleurs : c’est le monde qui a changé autour. Et aujourd’hui, alors que l’ouverture aux autres n’est plus une vertu, alors que les fonds publics pour l’art et la culture s’amenuisent – même en France, comme en Italie – la fermeture de Beaubourg, même temporaire, fait un peu plus mal.

Cinq ans, c’est long – et qui sait quel monde nous attendra dehors à ta réouverture. Remets-toi en forme, Beaubourg. Mais reviens-nous curieux et ouvert : nous, on t’attend.