Qui l’articolo in italiano

Le film du mois : “Pompei, sotto le nuvole” de Gianfranco Rosi

Nous vous l’annoncions début novembre : Pompei, sotto le nuvole, le nouveau documentaire de Gianfranco Rosi, lauréat du Prix spécial du Jury à la Mostra de Venise 2025, trouve enfin le chemin des cinémas en France. Après notamment l’autoroute A90 autour de Rome dans Sacro GRA (2013, Lion d’Or à Venise) ou l’île de Lampedusa, point d’entrée en Europe de nombreux migrants dans Fuocoammare (2016, Ours d’Or à Berlin), c’est à Naples que le réalisateur a décidé de poser sa caméra pendant trois ans, sous l’impassible autorité du Vésuve. D’un certain point de vue, celui-ci est d’ailleurs le personnage principal du film, dès l’ouverture sur une citation de Jean Cocteau : “Le Vésuve fabrique tous les nuages du monde”.

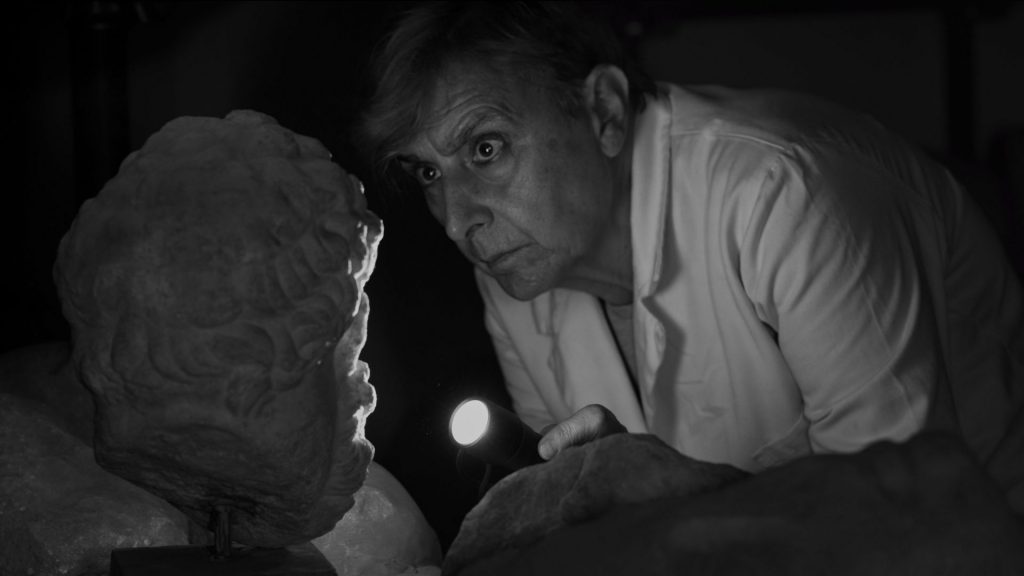

Dans un magnifique noir et blanc, le film s’attache à raconter la vie des napolitains d’aujourd’hui, et comment elle demeure influencée par le passé et l’histoire, et la crainte indéfectible de l’irascibilité du volcan. Dans un montage alterné très soigné, Rosi suit plusieurs personnes dont le quotidien se trouve intimement lié à la ville, que ce soit de façon permanente (la conservatrice du Musée Archéologique, gardienne des collections de sculptures antiques non exposées ; des pompiers travaillant au centre d’appel de secours de la ville, répondant aux craintes des habitants ; un procureur enquêtant sur des pillages de tombes…) ou temporaire (un marin syrien venu décharger sa cargaison de blé ukrainien au port ; un groupe d’archéologues japonais sur un chantier de fouilles…). Après les avoir filmés pendant des mois, Gianfranco Rosi nous livre des tranches de vie poétiques d’une grande sincérité. Il parvient aussi à connecter entre elles ces existences parfois très différentes, offrant une proposition de réponse à la question : “qu’est-ce que c’est de vivre sotto le nuvole du Vésuve de nos jours ?”

Détournant tout de suite les clichés, à travers des images de vieux films diffusés sur l’écran d’un cinéma désaffecté (Voyage en Italie de Rossellini, Les derniers jours de Pompei de 1913…), le film s’attache ensuite à faire cohabiter les traces d’un passé figé et immobile (les statues et sculptures antiques, les corps pétrifiés de Pompéi) avec le présent en mouvement permanent : les gens, la mer, les trains, la fumée du volcan… toute la vie d’aujourd’hui semble tourner autour du passé, comme ces touristes qui tournent autour des vitrines des sites archéologiques. Et c’est bien la réalité de notre monde : les cargos qui amènent de nos jours le blé depuis l’Ukraine pour être consommé en Italie, ne suivent-ils pas exactement la même démarche que ces navires de l’Empire romain mentionnés par l’archéologue japonais, qui amenaient le blé des régions surproductrices vers les villes consommatrices ? Et les habitants qui appellent les pompiers pour savoir si les secousses sismiques qu’ils ont ressenties sont dangereuses, ne partagent-ils pas la même peur atavique de l’éruption qui emporta Pompéi et Herculanum il y a deux mille ans ?

Le film insiste aussi sur la valeur de la culture comme vecteur de mémoire et de cohésion d’une population, que ce soit par l’attachement des personnages aux œuvres d’art antiques, à leur découverte et leur conservation, à la conscience de la perte patrimoniale des fresques arrachées par les pilleurs de tombes ; ou de façon plus incarnée par le personnage de Titti, le vieil éducateur de rue, lorsqu’il récite un poème aux gamins qu’il aide à faire leurs devoirs, ou avale Les misérables en dix jours sous leur œil admiratif.

Tour à tour touchant et drôle, d’une beauté plastique remarquable dont on ne peut profiter pleinement que sur grand écran, Pompei, sotto le nuvole est à découvrir dans les salles obscures françaises dès ce mercredi 19 novembre.

Notre interview à Gianfranco Rosi

Parigi Grossomodo : Pour commencer, pouvez-vous nous dire comment est née l’idée de ce film… Ou plutôt, s’il y a eu un moment où l’envie de faire ce film s’est transformée en véritable projet ?

Gianfranco Rosi : En vérité, je n’avais jamais ressenti l’envie de faire un film à Naples. C’est une ville complexe, et qui a déjà été énormément filmée. Je n’avais jamais pensé pouvoir m’y immerger longuement pour un projet. Puis mon ami Pietro Marcello m’a suggéré quelques lieux et situations à observer, et ce regard « de l’intérieur » m’a fait percevoir une Naples différente, plus cachée. C’est parce qu’un Napolitain m’a ouvert cette porte que j’ai envisagé ce défi. Et quand je suis revenu à Naples pour la projection de Fuocoammare, j’ai commencé à parcourir la ville seul, et j’ai compris que je pouvais le relever. Pour moi, un film naît toujours dans la durée : je sais quand je commence, mais jamais quand je finirai, car ce sont les rencontres avec les personnes, les situations, le paysage qui déterminent le récit. Tout se construit lentement, dans une relation de confiance.

PG : Vous avez tourné trois ans à Naples…

GR : Quatre ans, avec une interruption d’un an pour réaliser le film sur le Pape, In viaggio. Mais en pratique, j’ai filmé pendant trois ans. Naples est devenue une part de mon quotidien.

PG : Est-ce que l’idée du film existait déjà avant le tournage ?

GR : Non, l’idée est née très spontanément. J’ai écrit très peu de pages en amont. En cherchant une forme de récit pour Naples, c’est une réflexion sur le temps suspendu qui s’est imposée à moi. Plus que l’espace, je voulais raconter le temps : le temps de l’Histoire qui se reflète constamment sur Naples et sur ce territoire ; cette zone de passage entre le présent, ce qui a été et ce qui pourrait être. Une stratification de temps suspendu. Naples vit en permanence des millénaires d’histoire : il y a une sorte de « hors-champ » perpétuel. Là-bas, tout ce sur quoi le regard se pose renferme deux mille ans d’histoire.

PG : Vous avez commencé à filmer tout de suite ?

GR : Oui. Dans mes autres films, j’ai toujours commencé par passer beaucoup de temps à simplement observer, sans réaliser de prises de vue. Pour celui-ci, au contraire, j’ai senti la nécessité de tourner immédiatement. Chaque film a sa méthode. Ici, en plus de filmer, il était important pour moi de faire le montage simultanément : chaque fois qu’une histoire ou une situation prenait de l’ampleur et devenait un sujet potentiel, je ressentais le besoin de réécrire le montage depuis le début, parallèlement aux prises de vue. Tournage et montage ont donc avancé ensemble pendant trois ans, avec Fabrizio Federico, le monteur du film.

PG : Comment avez-vous trouvé et choisi les personnages du film ?

GR : Je ne fais jamais de casting au sens classique. Ce sont toujours des rencontres fortuites. C’est comme lorsque Calvino dit : « La vérité est quelque chose qui vient vers vous et vous oblige à vous retourner ; et au moment où vous vous retournez, elle n’existe déjà plus. » Cet acte de se retourner et de regarder, ce sont mes rencontres. Les rencontres sont le temps du film : le temps de créer des relations, de chercher à raconter aussi par soustraction, pas seulement en donnant des informations, mais en construisant un récit, une dramaturgie. Cela demande du temps. Mon plus grand investissement, c’est le temps : travailler seul me permet d’entrer réellement dans une intimité, d’attendre des années, de comprendre quand quitter un lieu et quand y revenir, quand passer à une autre histoire, une autre rencontre. Petit à petit, ces situations s’élargissent et deviennent les éléments d’un récit organique.

PG : Est-ce que vous avez tourné avec vos personnages « par blocs », en suivant une histoire à la fois ?

GR : Non, c’était toujours alterné. Il y a eu des périodes où je restais davantage avec une histoire ou une situation, puis je la laissais, puis j’y revenais. Tout cela s’est construit sur trois ans : les histoires ont grandi, les rencontres se sont multipliées, mais toujours de manière alternée. Je n’ai presque jamais « consommé » une histoire en un seul moment. La seule exception a été le cargo des Syriens : j’ai eu seulement cinq jours pour m’immerger dans cette histoire, et presque toute cette partie du film est née de ces cinq jours.

PG : Comment avez-vous rencontré Aboud, le marin syrien, et comment son histoire s’est-elle présentée ?

GR : Cette histoire est liée au blé. J’avais commencé à filmer avant même de monter sur un bateau : les silos, le blé me fascinaient. J’avais déjà tourné la séquence avec l’archéologue japonais qui parlait du blé dans le même port… Presque toutes les histoires se déroulent dans cette zone : Pompéi est à quelques minutes en voiture, Herculanum est tout près, toute l’histoire se tient dans ce territoire. Obtenir les autorisations pour monter à bord de ces bateaux était très difficile. J’avais filmé trois ou quatre navires syriens avant celui-là, mais je n’avais pas encore rencontré « le » personnage : cette situation qui vous oblige à rester, à vous demander où poser votre caméra. Je cherchais à filmer l’histoire du blé, et ces travailleurs, quasiment des esclaves modernes, totalement exploités dans ces conditions très dures, mais il n’y avait pas encore eu de véritable rencontre.

Quand le navire d’Aboud est arrivé, en revanche, j’ai compris en cinq minutes qu’il pouvait être l’un des protagonistes du film, parce qu’il avait le besoin de se raconter, de partager son drame. Et ces navires qui traversent la guerre… voilà, c’est un autre hors-champ essentiel. Ils apportent au port de Naples la douleur de la guerre, le péril mortel que ces hommes affrontent pour amener de la farine, du blé jusqu’à Naples.

PG : Dans le film, il y a ce moment dont vous parliez où l’archéologue japonais explique aux étudiants le circuit du blé dans l’Antiquité, une sorte d’écho du passé à l’histoire de ces marins syriens qui apportent aujourd’hui le blé depuis l’Ukraine. Aviez-vous l’idée de montrer dans le film que d’une certaine façon, peu de choses ont changé depuis l’Antiquité ?

GR : Je ne sais pas si « peu de choses ont changé », mais il y a des éléments qui semblent là depuis deux mille ans. Comme Titti. Tous les personnages que j’ai rencontrés ont en commun une forme de dévotion laïque : Maria, le procureur, Titti, les Syriens, le photographe Giorgio, les pilleurs de tombes… il y a toujours ce dialogue entre présent et passé, et en même temps cette façon de se donner à quelque chose ou à quelqu’un, de faire quelque chose pour les autres.

Comme le dit Pasolini, une civilisation naît quand quelqu’un commence à faire quelque chose pour autrui. Cela apporte aussi un élément d’espoir au film : dans un film où la peur est constamment présente — la peur dictée par la nature, par les tremblements de terre — il existe aussi une peur universelle, propre à notre époque. Nous vivons dans un monde où la peur est constante. Pensons à la guerre. Il y a un personnage qui dit : « On fait la guerre aux tremblements de terre, on ne sait plus comment avancer. » La peur s’exprime toujours de la même façon, même si ses origines diffèrent.

Dans ce sens, le film est fait de sentiments universels : peur, suspension, l’idée d’un futur possible. Naples devient un laboratoire universel où s’expérimente une sorte de « futur antérieur » : quelque chose se passe maintenant, mais est déjà projeté vers le futur, vers plein de futurs possibles.

PG : Le film montre Naples comme une terre de contrastes : entre passé et présent, donc, mais aussi la douceur de Titti, les pompiers très sympathiques, même face aux questions parfois étranges…

GR : Le Centre de coordination des pompiers devient un lieu où toute Naples se fond, entre questions légitimes et peur. Les pompiers sont une sorte d’intermédiaire, une figure rassurante. Là encore, il y a un immense sens de dévotion : réconforter, apaiser… Quand j’ai découvert cette salle, j’ai compris qu’elle pouvait être le fil rouge du film : toute Naples s’y déverse, et tout s’y transforme en drame humain ; comme un feuilleton radiophonique, où l’on imagine les situations à travers les voix. Cette salle devient ainsi l’écho du monde extérieur.

PG : Mais donc, ce réconfort est aussi contrasté par des moments de violence dans le film : l’appel de la femme battue, les pompiers qui ont besoin d’être protégés par la police quand ils sortent éteindre un incendie pour ne pas être attaqués par ceux qui l’ont allumé… Est-ce que le choix de faire ce film en noir et blanc était une façon d’exprimer visuellement ces contrastes ?

GR : Le noir et blanc a été pour moi une manière de transformer la réalité, mais aussi une nécessité narrative : je voulais que le présent entre immédiatement dans l’archive, qu’il soit perçu comme un passé. Cette dramaturgie de l’archive trouve son expression la plus claire dans le cinéma détruit : là, l’image d’archive survit seulement à travers l’écran, même lorsque l’écran n’existe plus. Cela devient métaphore, cinéma, un récit parallèle.

PG : Quel rôle joue la musique dans le film ? Comment avez-vous travaillé avec Daniel Blumberg pour choisir les moments où l’insérer ?

GR : Au début, nous pensions n’utiliser la musique que dans la scène finale, puis nous avons compris qu’elle pouvait créer un pont entre le début et la fin. Il y a finalement onze interventions sonores, presque imperceptibles, qui donnent une autre respiration au film. Avec Daniel, nous avons travaillé de manière très précise : je ne voulais pas que l’on reconnaisse les instruments, et il a donc enregistré des saxophones joués sous l’eau, créant des sons qui modifient l’espace, des sons ancestraux, presque telluriques. Au début, on ne se rend même pas compte qu’il y a une bande-son, mais cette musique introduit une suspension du temps et de l’espace.

PG : On parle souvent de fil rouge pour évoquer la filmographie d’un réalisateur. Sentez-vous une continuité entre vos œuvres ?

GR : Je ne pense jamais à mes films en termes de continuité. Pour moi, chaque film est à la fois le premier et le dernier. J’essaie toujours d’oublier les précédents. La continuité, si elle existe, est dans la méthode : ne jamais m’imposer à la réalité, mais laisser la réalité s’imposer à moi. Cela ne change jamais. Mais chaque film a des exigences différentes : il faut chaque fois oublier l’exemple précédent et laisser émerger une nouvelle réalité, en trouvant à chaque fois une forme différente pour la raconter.

PG : Comme vous tournez vos films sur de très longues périodes, avez-vous l’habitude de travailler sur plusieurs projets en parallèle, ou vous consacrez-vous à un seul à la fois ?

GR : Non, un seul, c’est déjà bien assez comme ça. J’ai besoin d’une immersion totale dans mon récit. Je dois vivre entièrement cette réalité que je ne connais pas au départ. Comme je le disais, il y a le temps du film et le temps de la rencontre avec les personnages et les histoires.

PG : Et aujourd’hui, avez-vous déjà un autre projet en développement ?

GR : Non, pour l’instant je fais une pause. Je vais suivre le film, et après on verra. Ça pourrait même être le dernier.

PG : Nous espérons que non !